बहमनी साम्राज्य का इतिहास (History of the Bahmani Empire)

| Bahmani Empire- बहमनी साम्राज्य |

| बहमन शाह→ 1347-58 ई० मुहम्मद शाह-I→ 1358-73 ई० मुजाहिद शाह-II→ 1373-77 ई० मुहम्मद शाह-II→ प्रांत 1378-97 ई० फिरोज शाह- 1397-1422 ई० अहमद शाह→ 1422-35 ई० अलाउद्दीन शाह-II→ 1435-57 ई० हुमायूँ → 1457-61 ई० निजाम शाह→ 1461-63 ई० मुहम्मद→ 1463-82 ई० |

Bahmani Kingdom in Hindi (Notes): बहमनी साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुग़लक़ के शासन काल के अन्तिम दिनो में दक्कन में ‘अमीरान-ए-सादाह’ के विद्रोह के परिणामस्वरूप 1347 ई. में हुई। दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के क़िले पर अधिकार कर’ इस्माइल’ अफ़ग़ान को’ नासिरूद्दीन शाह’ के नाम से दक्कन का राजा घोषित किया। इस्माइल बूढ़ा और आराम तलब होने के कारण इस पद के अयोग्य सिद्ध हुआ। शीघ्र ही उसे अधिक योग्य नेता हसन गंगू, जिसकी उपाधि ‘जफ़र ख़ाँ’ थी, के पक्ष में गद्दी छोड़नी पड़ी।

जफ़र ख़ाँ को सरदारों ने 3 अगस्त, 1347 को ‘अलाउद्दीन बहमनशाह’ के नाम से सुल्तान घोषित किया। उसने अपने को ईरान के ‘इस्फन्दियार’ के वीर पुत्र ‘बहमनशाह’ का वंशज बताया, जबकि फ़रिश्ता के अनुसार वह प्रारंभ में एक ब्राह्मण गंगू का नौकर था। उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से शासक बनने के बाद बहमनशाह की उपाधि ली।

| Read More: Muslim League History in Hindi (मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण प्रश्न )

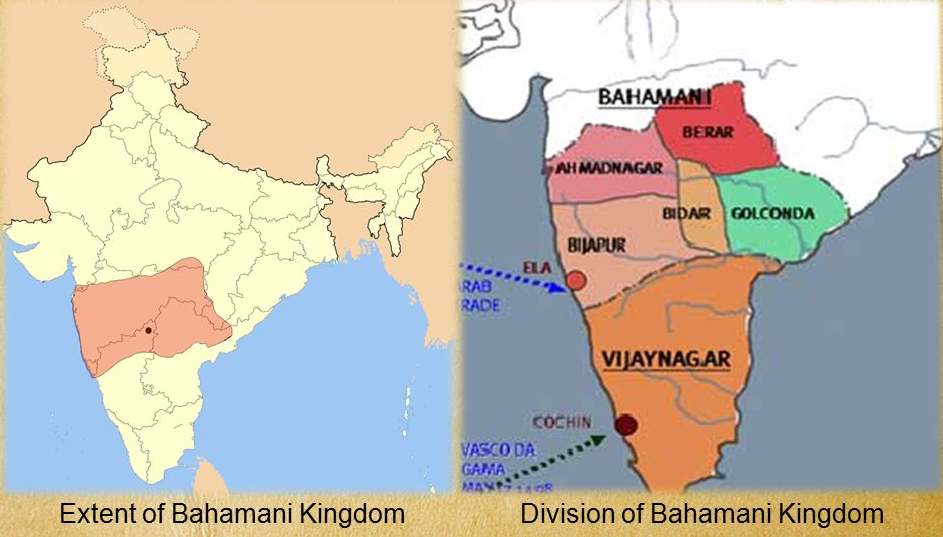

अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर ‘अहसानाबाद’ कर दिया। उसने साम्राज्य को चार प्रान्तों- गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। 4 फ़रवरी, 1358 को उसकी मृत्यु हो गयी। इसके उपरान्त सिंहासनारूढ़ होने वाले शासको में फ़िरोज़शाह (1307-1422) ही सबसे योग्य शासक था।

बहमनी राज्य के उत्थान और देवराय द्वितीय की मृत्यु (1446) तक विजयनगर साम्राज्य के साथ उसके संघर्ष अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के रहे थे। बहमनी राज्य में सशक्तम व्यक्ति फ़िरोजशाह बहमनी हुआ। वह धर्मशास्त्र अर्थात् क़ुरान की व्याख्याओं और न्यायशास्त्र से पूर्ण परिचित था। वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, रेखा गणित, तर्क शास्त्र आदि में उसकी विशेष रुचि थी। वह अच्छा ख़ुशख़तवीस और कवि भी था, और बातचीत करते-करते कविताओं की रचना कर दिया करता था।

फ़रिश्ता के अनुसार वह फ़ारसी, अरबी और तुर्की ही नहीं, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भी भलीभाँति जानता था। उसके पास काफ़ी बड़ी संख्या में पत्नियाँ थी। वे अलग-अलग धर्मों और देशों की थी। उसकी कई हिन्दू पत्नियाँ भी थीं। कहा जाता है कि वह उनमें से प्रत्येक से उसी की भाषा में बातचीत करता था।

Empire Expansion (साम्राज्य का विस्तार)

खेरला के गोंड राजा नरसिंह राय को पराजित करके फ़िरोजशाह बहमनी ने बरार की ओर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। राय ने उसे चालीस हाथी, पाँच मन सोना और पचास मन चाँदी का उपहार दिया। राय ने अपनी एक बेटी की शादी भी उससे कर दी। ख़ेरला नरसिंह को वापस मिल गया और उसे राज्य का एक अमीर बना दिया गया। साथ ही उसे कढ़ाई वाली टोपी सहित राज्य की पोशाक दी गई।

देवराय प्रथम की कन्या की फ़िरोजशाह बहमनी के साथ और विजयनगर के साथ उसकी बाद की लड़ाइयों भी प्रमुख है। कृष्णा-गोदावरी के मैदानों के अधिकार के लिए संघर्ष फिर भी जारी रहा। बहमनी राज्य को 1417 में एक धक्का लगा। फ़िरोजशाह बहमनी देवराय प्रथम के हाथों पराजित हुआ। इस हार से फ़िरोज़ की स्थिति कमज़ोर हो गई। वह बूढ़ा हो चला था और उसके दो ग़ुलाम बहुत शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने सुल्तान के भाई अहमद कि हत्या की योजना बनाई, जो सब लड़ाइयों में सुल्तान के साथ रहा था। इससे गृह युद्ध छिड़ गया। इसमें अहमद को दक्कन के सूफ़ी संत गेसू दराज़ का समर्थन मिला।

| Read More: Founder of famous dynasties | प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक | Indian history

गेसू दराज़ कुछ समय पूर्व ही दिल्ली से दक्कन आया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों उसका आदर करते थे। परन्तु अपने पुराने विचारों के कारण, विशेष रूप से विज्ञान को लेकर, उसका सुल्तान से मतभेद हो गया। सेना ने सुल्तान का साथ छोड़ दिया और उसे अपने भाई के हक़ में गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई।

अहमदशाह प्रथम, जिसे गेसू दराज़ के साथ के कारण ‘वली’ कहा जाता था, दक्षिण भारत में पूर्वी तट के अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा। वह इस बात को नहीं भूल सका कि पिछली दो लड़ाइयों में बहमनियों की हार हुई थी। बदला लेने के लिए उसने वारंगल पर चढ़ाई की। राजा को हराकर मार डाला और वारंगल का अधिकांश हड़प लिया। नये प्रदेश में अपना शासन सुदृढ़ करने के लिए वह अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर ले आया। इसके बाद उसका ध्यान मालवा, गोंडवाना और कोंकण की ओर गया।

Warangal victory (वारंगल विजय)

वारंगल पर बहमनी विजय से दक्षिण में शक्ति संतुलन बदल गया। बहमनी राज्य धीरे-धीरे विस्तृत होने लगा। महमूद गवाँ (1448) की दीवानी के समय यह उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच गया। महमूद गवाँ का आरम्भिक जीवन अन्धारमय था। वह जन्म से ईरानी था और पहले वह व्यापारी था। किसी ने सुल्तान से उसका परिचय कराया और शीघ्र ही वह उसका प्रिय पात्र बन गया और उसे व्यापारियों का राजा (मलिक-उत्-तुज्जार) की उपाधि मिली।

Effect of mahmud gawan (महमूद गवाँ का प्रभाव)

नौ या दस साल की आयु में 1463 में मुहम्मद बहमनी शाह तृतीय गद्दी पर बैठा। तीन सदस्यों की एक शासन समीति बना दी गई। इसका एक सदस्य महमूद गवाँ था। दूसरा सदस्य राजमाता नरगिस बेगम थी। वह एक मेधावी महिला थी और दक्कन के राजकाज पर उसका तब तक अधिकार रहा, जब तक कि लगभग दो वर्ष पश्चात् तरुण राजा की मृत्यु न हो गई।

इसके बाद महमूद गवाँ राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। नये राजा ने उसे अपना वज़ीर या पेशवा बना दिया। उसके बाद 20 साल तक महमूद गवाँ राजकाज में सबसे अधिक प्रभावशाली बना रहा। उसने कई पूर्वी प्रदेशों को जीत कर बहमनी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। विजयनगर पर कांची तक आक्रमण से सिद्ध होता है कि बहमनी सेना शक्तिशाली थी।

महमूद गवाँ का प्रमुख सैनिक योगदान दभोल और गोआ सहित पश्चिमी समुद्री तट पर विजय थी। इन बंदरगाहों का हाथ से निकल जाना विजयनगर के लिए नुक़सानदेह सिद्ध हुआ। गोआ और दभोल पर अधिकार होने से ईरान और ईराक आदि के साथ बहमनी राज्य का समुद्री व्यापार और भी बढ़ गया। आंतरिक व्यापार और उत्पादन की भी वृद्धि हुई।

महमूद गवाँ ने राज्य की उत्तरी सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न किया। अहमदशाह प्रथम के समय से ही ख़लजी राजाओं द्वारा शासित मालवा राज्य, गोंडवाना, बरार और कोंकण पर अधिकार का प्रयत्न करता रहा था। इस संघर्ष में बहमनी सुल्तानों ने गुजरात के राजाओं की सहायता ली थी।

काफ़ी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ कि गोंडवाना में स्थित ख़ेरला, मालवा के अधिकार में रहेगा और बरार बहमनियों के पास। फिर भी, मालवा के शासक बरार को छीनने के अवसर की तलाश में थे। अतः बरार के लिए महमूद गवाँ को महमूद ख़िलजी के साथ कई कड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। गुजरात के राजा की सक्रिय सहायता के कारण महमूद गवाँ का पलड़ा भारी रहा।

Battle of the South (दक्षिण की लड़ाईया )

दक्षिण की लड़ाइयों के इस ढांचे से स्पष्ट है कि वहाँ धार्मिक आधारों पर विभाजन नहीं था। उसके महत्त्वपूर्ण कारण थे, राजनीतिक और सामरिक कारण और व्यापार पर अधिकार। दूसरी बात यह कि उत्तर और दक्षिण दोनों में ही संघर्ष एक-दूसरे से पूरी तरह अलग-थलग नहीं था। पश्चिम के मालवा और गुजरात दक्षिण के संघर्षों में लिप्त थे। पूर्व में उड़ीसा, बंगाल के साथ संघर्ष में व्यस्त था। कोरोमण्डल तट पर भी उसकी दृष्टि थी।

उड़ीसा के शासकों ने 1450 के बाद दक्षिण में गहरे आक्रमण किए। उनकी सेनाएँ दक्षिण में मदुरई तक पहुँच गईं। उनकी सक्रियता से विजयनगर साम्राज्य और कमज़ोर हो गया। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष के कारण वह पहले ही कमज़ोर पड़ रहा था।

Internal improvement (आंतरिक सुधार)

महमूद गवाँ ने बहुत से आंतरिक सुधार भी किए। उसने राज्य को आठ प्रान्तों या ‘तरफ़ों’ में विभाजित किया। प्रत्येक तरफ़ पर एक तरफ़दार होता था, जो प्रशासन का काम चलाता था। प्रत्येक सामंत का वेतन और कार्य निर्धारित था। 500 घोड़ों का दल बनाये रखने के लिए प्रत्येक को 100,000 हून मिलते थे। वेतन नक़द भी हो सकता था और जागीर के रूप में भी। जिन्हें जागीर के रूप में वेतन मिलता था, उन्हें राजस्व वसूल करने के लिए कुछ राशि अलग से भी मिलती थी।

प्रत्येक प्रान्त में ज़मीन का एक भाग (ख़ालिसा) सुल्तान के खर्च के लिए सुरक्षित होता था। ज़मीन की नापजोख का प्रयत्न भी किया गया। प्रत्येक किसान पर कर-निर्धारण का प्रयत्न भी हुआ। महमूद गवाँ कलाओं का महान् संरक्षक था। उसने राजधानी बीदर में बहुत बड़ा मदरसा बनवाया था। इस सुन्दर भवन में रंगीन ईटें लगी थीं और यह तिमंज़िला इमारत थी। इसमें एक हज़ार अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ़्त दिया जाता था। महमूद गवाँ के आमत्रंण पर उस समय प्रसिद्ध ईरानी और इराकी विद्वान् भी इस मदरसे में आये थे।

(Partition of the Bahmani Empire) बहमनी साम्राज्य का विभाजन

बहमनी राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी, सरदारों का आपसी संघर्ष। ये सरदार दो वर्गों में विभाजित थे- पुराने और नये अथवा ‘दक्षिणी’ और[1] ‘अफकी’। महमूद गवाँ भी नयों में से था और उसे दक्कनियों का विश्वास जीतने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा था। यद्यपि उसने मेल-मिलाप की उदार नीति अपनायी, फिर भी दलगत संघर्ष मिटाया नहीं जा सका।

उसके विरोधी तरुण सुल्तान के कान भरने में सफल हुए और 1482 में उसने उसे फाँसी पर चढ़वा दिया। उस समय महमूद गवाँ 70 वर्ष का था। दलगत संघर्ष उसकी मृत्यु के पश्चात् और भी उग्र हो गया। कई प्रान्तीय शासक स्वतंत्र हो गए। शीघ्र ही बहमनी राज्य पाँच स्वतंत्र रियासतों में विभाजित हो गया। ये थीं- गोलकुण्डा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्डा ने 17 वीं शताब्दी में अपने को मुग़ल साम्राज्य में विलय तक दक्षिण की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई।

बहमनी राज्य ने दक्षिण और उत्तर के मध्य एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। इस प्रकार जिस संस्कृति का विकास हुआ, उसमें कुछ ऐसी निजी विशेषताएँ थीं, जो उसे उत्तर की संस्कृति से अलग करती थीं। बाद के राजाओं ने भी इन सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित रखा और कालान्तर में इन्होंने मुग़ल काल में मुग़ल-संस्कृति के विकास को भी प्रभावित किया।

Bahmani Kingdom in Hindi | History Lecture

Source of Article – bharatdiscovery.org

| Read More: Cheak out Important Notes below

- Home Rule League Questions for UPSC & All Competitive Exams

- असहयोग आन्दोलन संबंधी प्रश्न- For UPSC, SSC, Railway & All Competitive Exam

- Indian National Congress Objective Questions for PSC Exams [PDF DOWNLOAD**]

- List of Appointments on February 2019

- Countries And Their Parliament Names pdf

[To Get latest Study Notes Join Us on Telegram- Link Given Below]

For Latest Update Please join Our Social media Handle

| Follow Facebook – Click Here |

| Join us on Telegram – Click Here |

| Follow us on Twitter – Click Here |